獲得幸福感是社交媒體上的熱門話題,更引發科學界的廣泛關注,研究不同因素與快樂之間的聯繫。由應用科學學院副教授李克峰牽頭的研究團隊,與清華大學、美國哈佛大學公共衛生學院,以及馬來西亞英迪國際大學等高校機構合作,於權威學術期刊《自然人類行為》(Nature Human Behaviour)發表相關最新科研成果。研究團隊跨越七個國家,分析逾10萬名受訪者的數據資料,研究婚姻、教育程度、文化背景等因素與心理健康的潛在關係。研究結果為針對性的心理干預提供科學依據,提升整體社會的公共衛生水平。

婚姻狀況與全球公共衛生

傳統的相關課題研究多聚焦於遺傳學與生理健康因素,例如婚姻與癌症、糖尿病、心血管等疾病之間的關聯。隨著社會環境與心理因素的交互影響,婚姻狀態與心理健康的關係逐漸受到重視。過往研究顯示,已婚人士得以獲得更多的社會支持與情感依賴,因而抑鬱症的發病率較低;而未婚、離婚或喪偶者則面臨更高風險。

現有研究多集中在已婚與未婚群體的比較,對兩個群體的細分研究尚顯不足,且對其他潛在因素的探討不夠深入,這些因素包括社會經濟狀況、文化差異、年齡、教育程度及生活習慣等特性。這些研究亦多數侷限於某一國家(尤其是西方國家),研究結果往往因國家而異,未能全面反映全球範圍內的複雜性。

跨越七國的海量數據

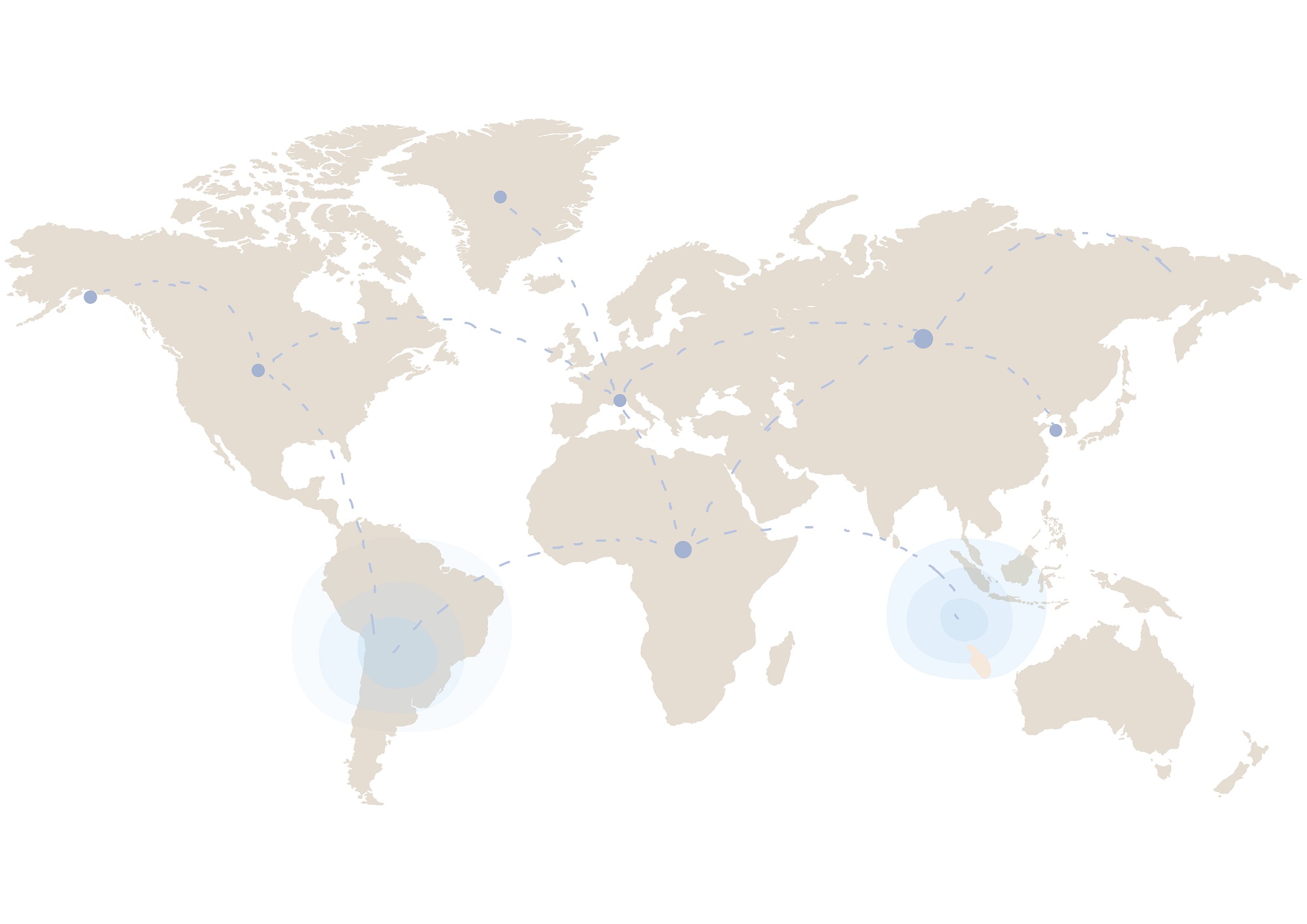

為填補過往的文獻缺口,研究團隊展開一項規模空前的跨國研究,收集來自中國、韓國、印尼、英國、美國、墨西哥及愛爾蘭七個國家共106,556名參與者的數據,經加權後能代表全球逾5億成年人口。研究團隊對其中20,865名參與者進行為期長達4至18年的個案跟進,涵蓋未婚、已婚、離婚和喪偶四類人群,確保研究樣本的廣泛性與代表性。

研究分別採用八個國家級數據庫資源,包括中國健康與康養追踪調查、韓國老齡化縱貫研究、美國全國健康與營養檢測調查等權威數據,進行跨國聯合分析。基於參與者不同文化背景、婚姻狀態和抑鬱病況,數據特徵尚涵蓋性別、教育程度、經濟收入、煙酒習慣、身體和健康指標等多個維度,補充傳統維度侷限,研究樣本規模和代表性前所未見,在全球健康、社區福祉和個人韌性三個層面皆有考慮。通過橫斷與縱貫相結合的分析方法,研究團隊揭示婚姻狀態與抑鬱症的因果關係,探討文化背景、社會經濟狀況等因素的影響,為心理疾病的預防與干預提供更全面的科學依據。

人工智能探究抑鬱與婚姻的關係

研究團隊利用人工智能技術,分析推斷與抑鬱症發病相關的因果要素,發現婚姻狀態與抑鬱症因果關係顯著,未婚比已婚人士的抑鬱概率高近八成,而離婚或分居人士受抑鬱困擾的機會更高出99%,這些數據顯示婚姻對心理健康的保護作用,單身或婚姻破裂可能帶來更高的精神健康風險。

更引人注目的是,這些風險並非孤立存在,而是受多種因素的共同影響,包括國家、性別和教育程度。從東西方文化差異來看,西方國家未婚人士比東方國家更容易罹患抑鬱。此外,男性的抑鬱風險較女性高,而高學歷人群的抑鬱風險高於低學歷人群,為理解抑鬱症的成因提供新的視角。

研究團隊通過隨訪約20年的隊列研究,探討其他潛在的因果中介因素,發現飲酒和抽煙是未婚者患上抑鬱的重要影響因素,尤其每月飲酒頻率超過5次的未婚人群,抑鬱患病率顯著上升,顯示生活習慣與心理健康之間存在著密切的聯繫。

預防和早療的意義

有關研究的通訊作者李克峰副教授,是人工智能藥物發現中心的中堅人物。他表示,這項研究的出發點,是希望透過有關結果引起社會對抑鬱症的預防關注。“抑鬱症的有效治療手段仍然缺乏,早期預防在降低抑鬱症負擔方面更有效果。如果能夠幫助一部分人提早預防,是一件對大健康有意義的事。”

李副教授的研究方向包括基於人工智能的醫療大數據挖掘與分析,以及中藥和天然產物治療精神疾病。他曾於美國加州大學聖地亞哥分校擔任研究副教授,在人工智能技術應用和新型藥物研發方面有豐富經驗。他與資訊科技博士生組成不同課題組,運用智能技術解決複雜疾病預防,診斷和治療等問題。“我們在選題時關注青少年與成年人的身心健康,也希望提升年長者的生活和康養品質。”

幸福感的來源

婚姻與單身,哪一種狀態更能帶來幸福感?這個問題沒有標準答案。幸福感的真正來源,在於找到屬於自己的生活節奏,並學會在挑戰中守護自己的心理健康。未來,隨著更多科學研究開展,期望為每個人打造更健康、更快樂的生活環境。

這項研究緊貼社會熱點,結果發表後隨即受到海內外媒體廣泛關注,英國《衛報》(The Guardian)、《泰晤士報》(The Times)、中國新聞社和《中國科學報》等多個媒體報導,在Altmetric關注度指數登上所有研究的前5%,彰顯研究的國際影響力,有助加強社會對幸福感的多角度深思。

文|秦鶴伊、范子菁(創意策劃人才培養計劃學生成員)